【今すぐできる】YouTube Short(ショート)がバズるおすすめの投稿時間とは?運用戦略とともに解説

「YouTube Shortの再生数が思ったように伸びない…」

「バズるために最適な投稿時間が知りたい」

「ベストな投稿時間帯も含めて、再生数を増やすコツを知りたい」

これらの悩みを抱えている方は、数多くいらっしゃるのではないでしょうか。

YouTube Shortは、短時間で視聴者の関心を惹きつける強力なツールです。ただし、適切な運用方法を行ったときに限ります。

実際に多くの企業・個人がYouTube Shortに取り組んでいるものの、間違った運用をしてしまい、多くの機会損失が生まれているのです。

適切な運用を行うために大切なことは数多くありますが、今すぐ変えられるものとして「投稿時間」が挙げられます。投稿時間1つを変えるだけで、動画の伸びが大きく変わることから、適切な投稿時間を知ることは、YouTube Shortに取り組む上で成功するための一つの要因となるでしょう。

本記事では、YouTube Shortの最適な投稿時間を中心に、再生数を増やすコツについても解説していきます。

なお、弊社(株式会社アカシア)は、累計150社を超えるYouTube運用の支援のなかで、1億円以上を売り上げるチャンネルも運用しています。それらの知見を基にご説明します。

投稿時間帯が重要である理由

投稿時間が重要である理由としては、下記の2点が挙げられます。

- 視聴者が多くYouTubeに滞在している時間に投稿すると伸びやすい

- ライバルが少ない時間に投稿すると伸びやすい

YouTubeのアルゴリズムは、動画の初動(投稿開始から24時間)の再生数を非常に重要視しています。そのため、動画公開直後はできる限り多くの視聴者を集める必要があります。

大前提として、YouTubeにユーザーが多く滞在している時間は決まっており、その時間に合わせて投稿することで、より多くの視聴者に動画を見てもらいやすくなります。

詳しくは後述しますが、平日と休日、ターゲットによってもユーザーの多いタイミングは異なるため、自社にあった最も有効な時間帯で投稿するのが良いでしょう。

また、YouTube shortは1日に1,200万本投稿されていると言われています。膨大な数ではありますが、できる限り投稿されていないタイミングで投稿した方が、視聴者の獲得は容易です。

その前提の中で、ライバルが少ない時間帯に投稿することで、視聴者をより獲得しやすくなり、動画を伸ばしやすくなるでしょう。

このライバルが少ないタイミングは、後述するバズる時間帯と一致するため、基本的にはそれに従って投稿する形で問題ありません。

一般的なバズる時間帯

Youtube Shortのバズる時間帯は、曜日やチャンネルのターゲットによって様々です。ここからは、それらの一般的なパターンについて解説します。

平日と休日での違い

平日と休日では、視聴者の行動パターンが変化するため、動画の投稿タイミングを状況に応じて変えることが重要です。

それぞれの時間別の視聴者層と、有効なコンテンツは下記の通りです。

平日の場合

- 朝の通勤・通学時間(7:00〜9:00):学生や会社員が通勤・通学の合間に動画を見ることが多くなる傾向にあり、学習コンテンツやニュースなどのコンテンツが有効です。

- 昼休み時間(12:00〜13:00):ランチタイムの気分転換として視聴されることが多くなります。仕事の合間の息抜きで視聴されるため、比較的エンタメ要素の強い動画や、気楽に視聴できる動画が伸びる傾向にあります。

- 夕方の帰宅時間(17:00〜19:00):1日の終わりにリラックスできるような動画や、クスッと笑えるようなエンタメ動画が有効でしょう。また、ビジネス形の動画については下記の夜の時間帯のほうが、見られる傾向にあります。

- 夜のリラックスタイム(20:00〜):家でリラックスしている人が多く、最も視聴者が多くなるタイミングなので、迷ったらこの時間帯に投稿することをおすすめします。

休日

- 朝の時間(7:00〜9:00):平日に比べて、活動している人が少ないので、視聴者が集まりにくくなっています。

- 昼の時間(11:00〜15:00):食事中や準備中、家事の合間などに動画を視聴する人が多くなる傾向にあります。

- 夕方以降(17:00以降):平日と同様に最も視聴者が集中する時間帯です。基本的にはこの時間帯に公開することが推奨されます。

ターゲットにもよりますが、エンタメに近い動画や息抜きとして視聴できる動画については、昼〜夕方の時間帯で投稿すると伸びやすい傾向にあります。

その一方で、ビジネスジャンルなどの学びがあるコンテンツについては、朝の時間帯や夜の時間帯がおすすめです。

また、全体的に18:00以降はYouTubeに訪れる視聴者が多くなるので、迷ったら18:00以降に投稿することを推奨します。

チャンネルのターゲットによる投稿時間帯の違い

ターゲットとしている視聴者層の生活リズムという観点から投稿時間をコントロールすることも有効です。

具体的なターゲット層別のおすすめ投稿時間については下記の通りです。

- 学生:通学時間(7:00~8:00) 昼休み時間(12:00~13:00) 就寝前(21:00~)

- 社会人:通勤時間(6:00~9:00) 昼休み時間(12:00~13:00) 仕事後(20:00~23:00)

- 主婦:朝の家事後(9:00~11:00) 午後の家事後(14:00~16:00)

このようにターゲットによって、最適な投稿時間は異なります。

特定の視聴者層からの支持を獲得したい場合は、ターゲットがアクティブなタイミングに、コンテンツを投稿するようにしましょう。

アナリティクスの活用

YouTubeを伸ばしていく上で欠かせないのが、アナリティクスを使った視聴者の行動把握です。

YouTube Studioに入って「アナリティクス」をクリックすると、実際に現在出ているショート動画のデータを確認できます。

数多くの指標が確認できますが、特に注視する点は下記の通りです。

- 視聴者のアクセスが集中する時間帯

- 過去にバズった動画の投稿時間

それぞれ順番に解説します。

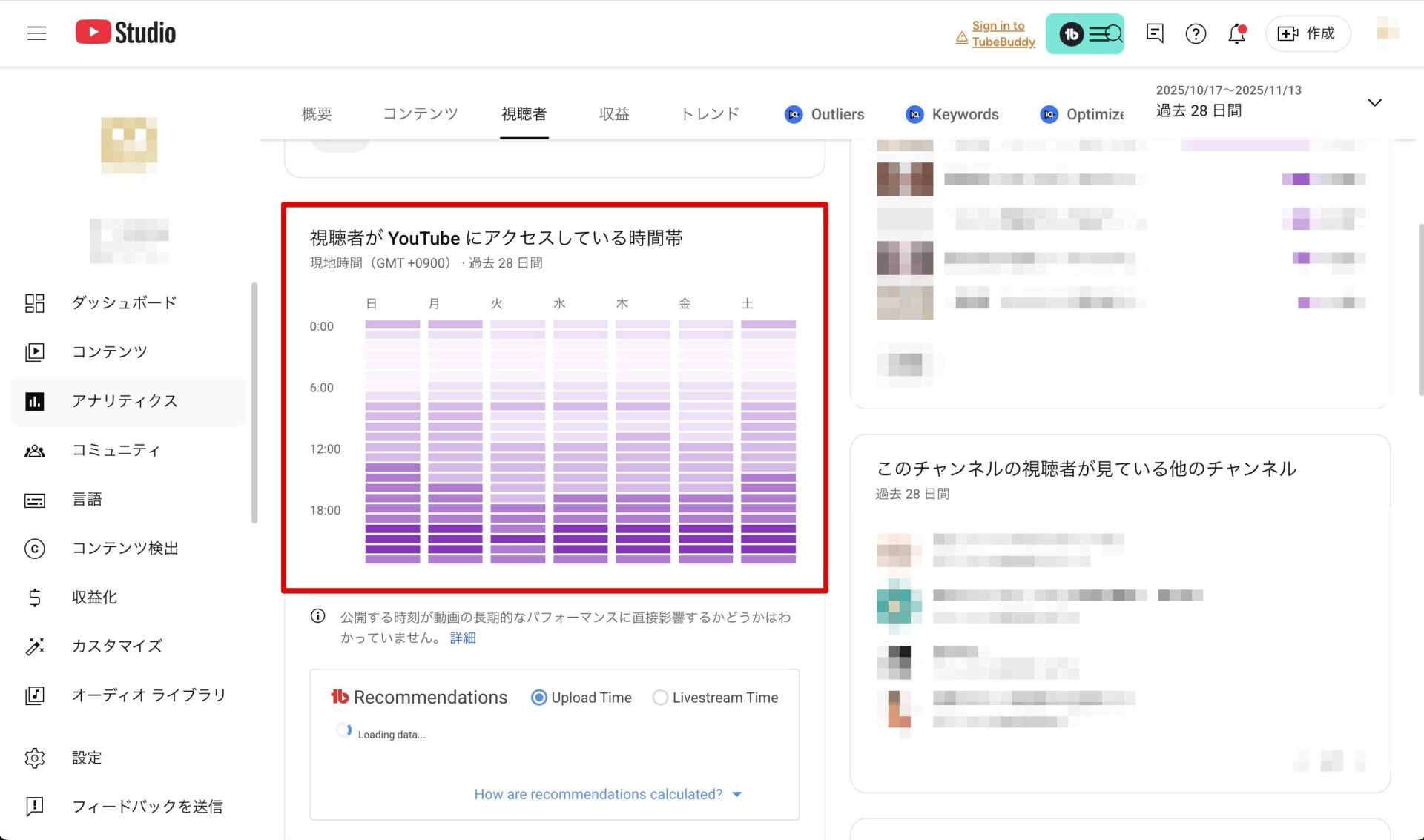

視聴者のアクセスが集中する時間帯の確認

一般的な視聴者のアクセス傾向については先述した通りですが、当然ながらチャンネルによって、視聴者のアクセスが集中する曜日や時間帯は異なります。

自チャンネルの視聴者のアクセス傾向を把握することで、より動画のパフォーマンスを高めることができるでしょう。

具体的な、視聴者がアクティブな時間帯の確認方法は下記の通りです。

①YouTube Studioの「アナリティクス」から、上部メニューの「視聴者」タブを押します。

②次に、スクロールすると「視聴者がYouTubeにアクセスしている時間帯」という場所が出てきます。

「視聴者」タブでは、自チャンネルの視聴者の行動パターンを確認・分析できるので積極的に使っていきましょう。

過去にバズった動画の投稿時間の分析

また、バズる時間を見つけるために、自チャンネルのバズった動画の投稿時間を参考にすることもおすすめです。

様々な時間に投稿してみて、実際に伸びているショート動画がいつ公開されているのかを見ることで、伸びる時間帯を探ることが可能です。

すでにデータがある程度溜まっている方に特におすすめの方法ですので、活用していきましょう。

また、伸びなかった動画のデータ(企画、サムネイル、キーワードなど)を基に改善を繰り返すことで、より視聴者に求められるコンテンツの作成が可能です。

YouTube Shortをバズらせるために必要なこと

YouTube Shortは、競争が非常に高まってきています。

その中で他の同業者に差をつけ、視聴者に魅力的な動画を供給し続ける必要があります。

視聴者に魅力的な動画を供給するために大切なことは下記の4点です。

- 適切な企画作り

- アルゴリズムの理解

- 動画制作の品質

- 継続する仕組み作り

それぞれ順番に解説します。

適切な企画作り

YouTube Shortは、「企画が9割」と言われるほど、事前の設計が結果を大きく左右します。

どんなに優れた編集技術を持っていても事前の企画・構成が弱ければ、視聴者の心は動かせません。

弊社(株式会社アカシア)では、累計150社を超えるYouTube支援のなかで得た知見を基に、「YouTubeで伸びる企画の考え方」をこちらの記事で詳しく解説しております。ぜひご覧ください。

上記の記事の内容を前提として、企画作りの中で気を付けるべき3つのことがあります。

この注意点を知らずに企画を作ってしまうと、伸びないだけではなく、最悪炎上してしまい、企業のミスブランディングになるため、下記の3つの注意点を抑えた上で企画を作りましょう。

①視聴者のニーズを最優先する

YouTubeで動画を伸ばすためには、独自性よりもまず、視聴者のニーズを優先することが重要です。どれだけ個性的な動画でも、視聴者が求めていない内容であれば、最後まで視聴されず、YouTubeのアルゴリズムの評価も下がってしまいます。

そのため、「自分がやりたいこと」と「視聴者が求めていること」は切り離して考え、視聴者に価値を提供できるような企画を意識しましょう。

②最低限のマナーやモラルを守る

YouTubeに動画を投稿する際は、「この動画を見て不快になる視聴者はいないか」を意識することが大切です。炎上は一時的にインプレッションを稼ぐことはできるものの、長期的に見てチャンネルの信頼を損なうリスクが高いため、慎重に判断しましょう。

また、企業として取り組む場合、炎上が事業全体に悪影響を及ぼす場合があるので、特に注意が必要です。

なお、YouTubeが指定している「コミュニティガイドライン」に違反すると動画の削除やチャンネルへのペナルティが発生する可能性があります。投稿前に必ずガイドラインを確認し、適切なコンテンツ作成を心がけることが重要です。

③第三者の意見を聞く

企画を一人で考えていると、アイデア出しに限界が来たり、特定の視点に偏ってしまったりすることがあります。より多くの視聴者を集めるためには、多様な発想を取り入れ、多くの意見を参考にすることが重要です。

特に、投稿のコメント欄は貴重なレビューが集まる場です。視聴者が求めている内容を把握し、それを次の企画に活かすことで、より視聴者に寄り添ったコンテンツが作れます。

また、YouTube運用の専門家と伴走しながら改善を進めるのも有効な手段のひとつです。株式会社アカシアは企業のYouTube運用に特化しており、初回に無料相談を提供しています。

チャンネルの方向性を確認する目的だけでも問題ありませんので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

アルゴリズムの理解

アルゴリズムとは、YouTubeがユーザーに表示させる動画を決める仕組みのことです。

このアルゴリズムを理解しておかなければ、いくら動画制作に力を入れても、視聴者を効率よく獲得することは不可能です。

特に理解しておくべきこととして、アルゴリズムはYouTube上における無数のデータを基にして、「誰に」「何を」表示させるかを決めていることが挙げられます。

理解しておくべき、指標については下記の通りです。

平均視聴維持率

視聴者が1つの動画をどれだけ見続けたかを示す指標です。ショート動画の平均視聴維持率は約60%です。まずは60%を目指しましょう。

エンゲージメント

動画に対する視聴者の反応を示す指標で、「いいね」「コメント」「共有」などのアクションが含まれます。エンゲージメントを高めるためには、クオリティの高い魅力的な動画を供給することが最重要です。

これらのアクションを獲得するために、動画の途中や最後に「いいね」や「コメント」を促すことや、動画の中で視聴者に質問を投げかけ、コメント欄で回答してもらうといった効果的な方法があります。

なお、他にもYouTube Shortのアルゴリズムについて理解しておくべきことは多数あります。

YouTube Shortのアルゴリズムについて詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。

動画制作の品質

昨今、YouTube Shortで公開されている動画の品質は非常に高まってきています。

競争が激しくなった今、いくら企画や内容が面白くても、撮影や編集が杜撰だった場合、視聴者を惹きつけることができず、到底再生回数を稼ぐことはできないでしょう。

そこで、動画制作のクオリティを高めるために、外注を検討することも一つの手です。YouTubeのプロに依頼することで、自身がノースキルでも、品質の高いコンテンツを定期的に更新できるのもポイントです。

また、YouTubeの動画編集を内製化することを考えている場合でも、スキル習得ができるまでは外注することを推奨します。

継続する仕組み作り

YouTube Shortにかかわらず、SNSを伸ばすためには継続することが重要になります。積み上げがSNSで重要である以上、一定のコンテンツの数をコンスタントに上げ続ける必要があります。

YouTube Shortの場合だと、最低でも月8本以上の動画は作成したいのが現実です。

15〜60秒のshort動画を編集するために、きちんと品質が担保されたものを仕上げるためには、それぞれの工程で下記のような時間がかかってしまいます。

- 企画立案:1〜2時間

- 動画撮影:1〜2時間

- 動画編集:3〜5時間

リソース的に難しければ、こちらも外注を検討しましょう。

特に、動画編集まで内製化してしまうと、担当者が複数人必要になり、YouTube shortに取り組み続けるためのコストが嵩んでしまいます。編集については積極的に外注を使用するのが良いでしょう。

動画編集に関する発注相場については、下記の記事で詳しく解説しているので、検討する場合はこちらをご覧ください。

YouTube Shortをバズらせるための注意点とテクニック

YouTube Shortをバズらせるためには、投稿時間以前にコンテンツの質が高いことが必要不可欠です。最適な長さや構成次第で、さらに良い結果をもたらすでしょう。

ここからは、YouTube Shortをバズらせるために必要な動画の要素をご紹介します。

冒頭3秒で興味を惹く

ショート動画は冒頭の3秒が非常に大事だと言われています。この短い時間に如何に視聴者の注意を惹きつけ、「もっと見たい」と思わせるかが重要です。

よくある間違いとして、動画のテーマや内容を丁寧に長い時間をとって冒頭に話してしまうというものです。例としては下記のような冒頭が当てはまります。

「こんにちは、〇〇です。今日は〜について話していきます…」

このように動画を始める方が多いのですが、瞬時に動画を見る・見ないが決められるYouTube shortにおいて、上記の冒頭は悪手にしかなりません。

なぜなら視聴者はそもそもまだあなたを知らないし、急に見知らぬ人から挨拶をされても、動画に興味は湧かないからです。

動画のテーマを話すくらいなら、下記の3点のいずれかを冒頭に持っていき、視聴者を瞬時に興味づけできるようにしましょう。

- 動画の中で最も見せたい、引きの強いオチを冒頭でチラ見せする編集

お笑い動画などのショート動画でよく使われる手法です。視覚的に強烈なシーンや最も魅力的な部分を最初に見せることで、視聴者の期待感を高め最後まで見てもらいやすくなります。

また、ショート動画は自動的にリピート再生されるため、オチと冒頭が自然に繋がるように設計すると、視聴者は無意識に繰り返し動画を見てしまい、視聴維持率が高まることが期待できます。

- 視聴者の疑問を引き出すような問いかけや、好奇心を惹くフレーズを使う

YouTube Shortの視聴者は、冒頭の短時間でその動画が見るに値するかを判断します。そのため、冒頭のフレーズは視聴者の興味を惹く「フック」として機能させることが重要です。例としては下記が挙げられます。

- 隠し撮り風の編集スタイルにする

日常の1コマを覗き見している感覚が、視聴者の興味を惹きつけるという手法です。

他人の日常や非日常的な瞬間を覗き見したいという人の本能的な好奇心に働きかけることができ、視聴者の興味を惹きつけ、視聴維持率の向上に繋がることが期待できます。

また、隠し撮り風の映像は、動画に「本物らしさ」や「現場の臨場感」をもたらし動画への没入感が高まります。

その他にも多数ありますが、まずはこれらから実践してみるのが良いでしょう。

コメントへの返信

YouTube Shortを投稿していると、視聴者からのコメントが集まることがあります。その際には、逐一コメントに返信していくことを推奨します。

なぜなら、YouTube Shortのみならず、TikTokやInstagramのリール動画では、視聴者がコメントを見る文化があるからです。

コメントを見ている間も、動画の再生が進むことで視聴時間を稼ぐことにつながります。そのため、コメントがより多く読む価値がある状態にすることが求められます。

YouTubeでは、総再生時間がアルゴリズムの重要指標のうちの1つになっているため、コメントを見ている間に再生時間が伸びる状況は、非常に好都合と言えるでしょう。

コメントの返信を逐一行うことで、コメントの数が多く見えるため、結果として視聴者はコメント欄を動画を流しながら開く動機づけになるのです。

また、当然ですがコメントによる視聴者との双方向のコミュニケーションは、動画やチャンネルへのファン形成に直接的に繋がるため、結果として再生数の増加に繋がります。

当然ながら、コメントが数百件を超えてくるとすべてのコメントに返信することが困難になりますが、可能な限り行うようにしてください。

トレンドの活用

最新のトレンドをタイムリーに取り入れることでショート動画はバズりやすくなります。

トレンドの動画は、視聴者の注目が集中しやすく、継続視聴が行われやすいからです。

そのため、BGMやネタを使用することで、動画がユーザーにおすすめ表示されやすくなります。

またトレンドの活用は動画のアイデアを考える際の尽きにくいネタになる一方で、移り変わりも早いため、最新のトレンドは常に把握し続けるようにしましょう。

当然ですが、これはYouTube運用に限らず全てのSNS運用にとって重要です。

トレンドは常にキャッチアップしながら、YouTube Shortの運用に転換していきましょう。

最適な動画の尺を知る

前提として、2025年11月時点のYouTube Shortの最大動画時間は3分です。

ただ、2025年11月時点では、3分のショート動画よりも60〜90秒の動画のほうがより再生されている傾向にあります。

この時間の動画であれば、同じショート動画プラットフォームである、TikTokやInstagram、Lemon8などの媒体にも流用できることからも、60〜90秒の動画を制作することを推奨します。

また、強引に短くする必要がある場合は、いっそのこと横型の動画として公開することも手段の一つです。

動画を短くすることに苦労する場合は、本当に自社にとって最適な発信がショート動画なのかを再検討すると良いでしょう。

まとめ

本記事では、YouTube Shortの最適な投稿時間、再生数を増やすコツについて解説してきました。YouTube Shortは日々参入するクリエイター・企業が増えているため、戦略なしに攻略することは不可能と言っても過言ではありません。

本記事の内容を中心に、YouTube Shortの戦略を組んだ上で発信を続けていくことが、チャンネルの成長・それに伴う事業の成長のための必須要件となるでしょう。

また、YouTube shortを始めとしたSNSは、常にトレンドや最適な戦略が移り変わるものです。そのため専門家の意見を聞きながら運用することが、結果として最も費用対効果が高くなることも数多くあります。

当社(株式会社アカシア)では、縦動画・横動画問わず、YouTube運用に関する幅広い知見をもとに、支援を行っています。

初回は無料で相談することが可能であり、無料相談の中で具体的な戦略についてもお話しますので、少しでも気になった方は、下記から相談してみてはいかがでしょうか。